- Was sind Mobilfunk-Frequenzbänder?

- Warum nutzen Anbieter mehrere Frequenzbereiche?

- FDD vs. TDD: Zwei Übertragungstechniken im Vergleich

- Historische Entwicklung der Mobilfunkbänder

- Aktuelle Frequenzbänder deutscher Netzbetreiber (2025)

- Praktische Anwendungen dieses Wissens

- Wie finde ich unterstützte Frequenzbänder meines Handys?

- Fragen und Antworten zu Mobilfunkfrequenzen

Frequenzbänder sind das unsichtbare Rückgrat Ihrer täglichen Mobilkommunikation – ob Telefonate, Streaming oder Surfen. Dieser umfassende Leitfaden erklärt, wie Frequenzen funktionieren, welche Bänder deutsche Netzbetreiber nutzen und warum das für Ihre Geräteauswahl entscheidend ist. Mit aktuellen Tabellen zu 5G/4G-Bändern und praktischen Tipps zur Kompatibilitätsprüfung.

Was sind Mobilfunk-Frequenzbänder?

Frequenzbänder sind wie unsichtbare Autobahnen für deine Handydaten – zugewiesene Bereiche im elektromagnetischen Spektrum, die Mobilfunknetze nutzen, um deine Anrufe, Nachrichten und Streams zu übertragen. Gemessen in Hertz (Hz), entscheiden sie darüber, ob du im Keller noch Empfang hast oder ob dein 5G ruckelfrei läuft.

Hier ein Überblick, warum das wichtig ist:

| 600–900 MHz | Durchdringt Wände wie ein Geist, aber langsamer | Ländliche Gebiete, Gebäudeinnennetz |

| 1–6 GHz | Goldene Mitte – gute Reichweite & Tempo | Städtische 5G-Netze (z.B. C-Band 3,7–3,98 GHz) |

| 24–39 GHz (mmWave) | Blitzschnell, aber scheut Hindernisse | Hotspots in Großstädten |

Historisch gesehen war das 800 MHz Band (Band 5) in den 1980ern der Star für Analogtelefone. Heute tobt hier das digitale Leben: Von LTE bis 5G nutzen Carrier wie Telekom oder Vodafone geschickt gemischte Frequenz-Portfolios. Wusstest du, dass das 700 MHz Band ursprünglich für TV-Signale reserviert war? Seit der Digitalisierung der Fernsehübertragung surfen wir jetzt darauf.

Fun Fact: Dein Smartphone wechselt automatisch zwischen diesen Bändern – mal nutzt es das stabile 700 MHz für Telefonate, mal sprintet es über 3,5 GHz beim 4K-Stream. Entscheidend ist, dass dein Gerät die Bänder deines Anbieters unterstützt. Ein älteres Handy ohne 5G-mmWave-Antenne wird in der Innenstadt vielleicht nur LTE sehen, selbst wenn der Mast daneben steht.

Warum nutzen Anbieter mehrere Frequenzbereiche?

Netzbetreiber setzen bewusst auf eine Mischung aus niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen, um optimale Abdeckung und Leistung zu gewährleisten. Die Telekom nutzt beispielsweise das 700-MHz-Band für eine flächendeckende Grundversorgung, während das 3,6-GHz-Band in städtischen Ballungsräumen für Hochgeschwindigkeitsdaten sorgt. Die Bundesnetzagentur vergibt dabei Lizenzen für bestimmte Blöcke innerhalb dieser Frequenzbänder – ähnlich wie auf einer Autobahn, wo unterschiedliche Geschwindigkeiten auf verschiedenen Spuren gefahren werden, um Staus und Kollisionen zu vermeiden.

| Niedrige Frequenzen | 700 MHz, 800 MHz | Große Reichweite, gute Gebäudedurchdringung | Ländliche Gebiete, Grundversorgung |

| Mittlere Frequenzen | 1,8 GHz, 2,1 GHz | Guter Kompromiss aus Reichweite und Datenrate | Vorstädte, kleinere Städte |

| Hohe Frequenzen | 3,6 GHz, 26 GHz (mmWave) | Extrem hohe Datenraten, geringe Latenz | Großstädte, Hotspots |

Interessanterweise hat sich diese Strategie über die Jahre entwickelt. In den Anfängen der Mobilfunktechnologie (1G und 2G) reichten noch einzelne Frequenzbereiche aus. Doch mit dem Aufkommen von Smartphones und Datenhunger mussten die Anbieter ihr Frequenzportfolio erweitern. Heute ist es völlig normal, dass ein modernes Mobilfunknetz gleichzeitig auf 5-10 verschiedenen Frequenzbändern operiert.

Als Nutzer merkt man das übrigens an kleinen Symbolen in der Statusleiste: Ein „LTE“ oder „5G“ sagt zwar etwas über die Technologiegeneration, aber nichts über die genutzte Frequenz. Spannend wird es, wenn man genau hinschaut – manche Frequenzen liefern selbst bei gleicher Technologie (z.B. 5G) völlig unterschiedliche Erlebnisse!

FDD vs. TDD: Zwei Übertragungstechniken im Vergleich

In der Welt der mobilen Kommunikation gibt es zwei grundlegende Techniken für die Datenübertragung: Frequency Division Duplex (FDD) und Time Division Duplex (TDD). Beide haben ihre Vor- und Nachteile und werden in verschiedenen Netzwerken eingesetzt.

Frequency Division Duplex (FDD)

FDD nutzt getrennte Frequenzbänder für den Up- und Download. Ein gutes Beispiel ist das LTE Band 20 (800 MHz), das in Europa weit verbreitet ist. Hier sind die Vorteile:

- Gleichzeitiges Senden und Empfangen möglich

- Stabilere Verbindung durch getrennte Kanäle

- Weniger anfällig für Interferenzen

Typische Anwendungen sind Sprachtelefonie und LTE-Netze, wo Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Time Division Duplex (TDD)

TDD arbeitet mit einem einzigen Frequenzband, das durch Zeitfenster für Up- und Download genutzt wird. Diese Technik wird besonders bei 5G mmWave (Millimeterwellen) eingesetzt:

| Kosteneffizienter (nur ein Frequenzband nötig) | Anfälliger für Timing-Probleme |

| Flexiblere Bandbreitennutzung | Höhere Latenz bei schlechter Synchronisation |

Interessanterweise hat TDD in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, besonders für 5G-Anwendungen mit asymmetrischem Datenverkehr (wie Video-Streaming).

Historische Entwicklung

Frühe Mobilfunknetze (GSM) setzten fast ausschließlich auf FDD. Mit dem Aufkommen von 4G LTE kamen erste TDD-Bänder hinzu (z.B. Band 38/41). Heute zeigt sich ein klarer Trend:

- FDD dominiert bei Sub-6 GHz Frequenzen

- TDD wird vor allem für 5G mmWave (24-39 GHz) genutzt

Ein spannendes Detail: Die Entscheidung für FDD oder TDD hängt oft von regulatorischen Vorgaben ab. In Deutschland etwa wurde TDD erst mit der 5G-Einführung wirklich relevant.

Für Nutzer macht sich der Unterschied meist nur bei speziellen Anwendungen bemerkbar. Bei Videokonferenzen in dicht besiedelten Gebieten kann TDD manchmal zu leichten Verzögerungen führen, während FDD hier stabiler läuft. Andererseits ermöglicht TDD höhere Datenraten – ein Grund, warum es für zukünftige 5G-Anwendungen so wichtig ist.

Historische Entwicklung der Mobilfunkbänder

Die Geschichte der Mobilfunkfrequenzen ist eine faszinierende Reise durch die technologische Evolution. Begonnen hat alles in den 1980er Jahren mit den analogen 1G-Netzen, die im 800 MHz-Bereich (Band 5) operierten. Diese frühen Netze waren auf Sprachübertragung beschränkt und boten kaum Datendienste.

Mit dem Aufkommen von 2G (GSM) in den 1990er Jahren kamen neue Frequenzbereiche hinzu:

| 1G (analog) | 800 MHz | Nur Sprachübertragung, geringe Kapazität |

| 2G (GSM) | 900 MHz & 1800 MHz | Digitale Übertragung, SMS-Funktion |

| 3G (UMTS) | 2100 MHz | Mobile Internetnutzung möglich |

Der große Durchbruch kam mit 4G LTE, das ab 2010 neue Frequenzbereiche erschloss. Besonders die unteren Frequenzen wie 700 MHz und 800 MHz ermöglichten erstmals eine flächendeckende Versorgung mit mobilem Breitband.

Heute steht 5G im Mittelpunkt, das mit drei verschiedenen Frequenzbereichen arbeitet:

- Low-Band: 600-700 MHz (gute Flächenabdeckung)

- Mid-Band: 3,4-3,8 GHz (C-Band, optimaler Kompromiss)

- High-Band: 24-39 GHz (mmWave, extrem hohe Geschwindigkeiten)

Besonders spannend ist das C-Band bei 3,7-3,8 GHz, das seit 2021 in Deutschland versteigert wird. Diese Frequenzen bieten die perfekte Balance zwischen Reichweite und Geschwindigkeit – nicht umsonst nennt man sie das „Goldilocks-Band“ (nicht zu hoch, nicht zu niedrig, sondern genau richtig).

Was viele nicht wissen: Jede neue Mobilfunkgeneration hat nicht einfach die alten Frequenzen ersetzt, sondern das Spektrum erweitert. So nutzen wir heute teilweise noch dieselben Frequenzen wie vor 30 Jahren – nur viel effizienter.

Aktuelle Frequenzbänder deutscher Netzbetreiber (2025)

Deutschlands Mobilfunknetze entwickeln sich rasant – besonders mit dem Ausbau von 5G. Hier ein Überblick über die genutzten Frequenzbänder der großen Netzbetreiber im Jahr 2025:

| Telekom |

|

|

| Vodafone |

|

|

| O2 |

|

|

Was bedeutet das praktisch? Die 3.6 GHz-Bänder (n78) sind aktuell das Rückgrat des 5G-Ausbaus – sie bieten eine gute Balance zwischen Reichweite und Geschwindigkeit. Die Millimeter-Wave-Frequenzen (26 GHz) bei der Telekom sind dagegen eher was für spezielle Standorte wie Fußballstadien oder Flughäfen, wo viele Menschen auf engem Raum surfen.

Interessant: Während Vodafone noch das ältere n1-Band nutzt, setzen Telekom und O2 voll auf modernere Frequenzen. Bei 4G sieht man deutlich, dass alle drei Anbieter auf die bewährte 800 MHz-Frequenz setzen – einfach weil sie sich perfekt für die Versorgung ländlicher Gebiete eignet.

Übrigens: Diese Frequenzaufteilung gilt seit der letzten Auktion der Bundesnetzagentur. Wer genau wissen will, welches Band in seiner Region genutzt wird, sollte mal in die Netzabdeckungskarten der Anbieter schauen – da gibt’s oft überraschende lokale Unterschiede!

Praktische Anwendungen dieses Wissens

Wer mit Frequenzbändern vertraut ist, kann sein Mobilgerät besser nutzen – sei es beim Reisen, beim Wechsel des Anbieters oder beim Kauf eines neuen Smartphones. Hier sind einige konkrete Beispiele, wie dieses Wissen im Alltag hilft:

Gerätekompatibilität prüfen

Ein europäisches Smartphone, das Band 20 (800 MHz) nicht unterstützt, könnte in ländlichen Gebieten mit schwachem Netz ausfallen. Umgekehrt fehlen vielen Geräten außerhalb der USA die speziellen mmWave-Bänder (24–39 GHz), die für 5G in amerikanischen Großstädten genutzt werden. Vor einem Kauf oder Reiseantritt lohnt sich daher ein Blick in die technischen Spezifikationen.

| Europäisches Gerät in Deutschland | Band 20 (800 MHz) für ländliche Abdeckung | Modell mit LTE Band 20 wählen |

| US-Reise mit 5G-Ansprüchen | n260 (39 GHz), n261 (28 GHz) | Gerät mit mmWave-Unterstützung erforderlich |

Netzqualität verstehen

Niedrige Frequenzen wie 700 MHz durchdringen Wände besser – ideal für stabiles Internet im Keller. Hohe Frequenzen ab 3,7 GHz bieten dagegen rasante Geschwindigkeiten, aber nur bei Sichtkontakt zum Sendemast. Wer weiß, welches Band sein Anbieter vor Ort nutzt, kann Störquellen gezielt umgehen.

Anbieterwechsel ohne böse Überraschungen

Viele denken, ein „freigeschaltetes“ Smartphone funktioniere bei jedem Anbieter. Doch selbst moderne Geräte unterstützen nicht alle Frequenzen. Mein Tipp: Vor dem Vertragsabschluss die Bandliste des Wunsch-Anbieters mit den Gerätespezifikationen abgleichen – am besten direkt beim Hersteller nachsehen, da Verkäufer diese Info oft nicht prominent angeben.

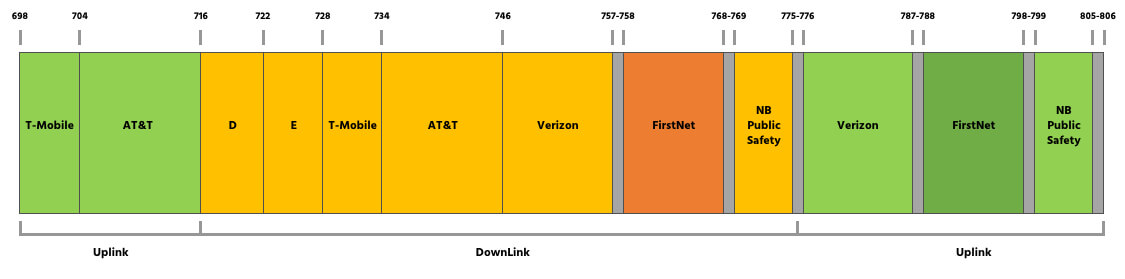

Bei US-Anbietern wie T-Mobile sind Bänder n71 (600 MHz) und n41 (2,5 GHz) essenziell. In Europa kommt man ohne Band 20 (800 MHz) schnell ins Funkloch. Diese Unterschiede erklären, warum manche „globalen“ Modelle regional doch eingeschränkt sind.

Wie finde ich unterstützte Frequenzbänder meines Handys?

Wenn du wissen möchtest, welche Frequenzbänder dein Smartphone unterstützt, gibt es mehrere praktische Methoden. Hier sind die besten Ansätze:

1. Online-Tools nutzen

Websites wieoderbieten detaillierte technische Spezifikationen für fast jedes Handymodell. Einfach das Gerät suchen und unter „Netzwerktechnologien“ nachschauen. Beispiel: Das iPhone 15 unterstützt 24 LTE- und 8 5G-Bänder für weltweite Kompatibilität.

2. Herstellerangaben prüfen

In der Bedienungsanleitung oder auf der offiziellen Website des Herstellers findest du oft eine Liste der unterstützten Frequenzen. Bei Samsung-Geräten steht dies meist unter „Technische Daten > Netzwerk“.

3. Spezielle Apps verwenden

Apps wie Network Signal Guru (für Root-Geräte) oder LTE Discovery zeigen in Echtzeit, welche Bänder aktuell genutzt werden.

| Online-Tools | Schnell, umfassend | Manchmal nicht 100% aktuell |

| Herstellerangaben | Offizielle Quelle | Oft schwer zu finden |

| Apps | Echtzeit-Daten | Teilweise Root benötigt |

Persönlicher Tipp: Ich habe festgestellt, dass viele Nutzer gar nicht wissen, wie wichtig diese Information ist – besonders wenn man viel reist oder den Anbieter wechseln möchte. Mein altes Huawei P30 hatte zum Beispiel Probleme mit bestimmten 5G-Bändern in den USA, was ich erst nachträglich herausfand.

Falls du dir unsicher bist, kannst du auch direkt beim Mobilfunkanbieter nachfragen. Die meisten haben Kompatibilitäts-Checks auf ihren Websites oder bieten telefonische Beratung an.

Fragen und Antworten zu Mobilfunkfrequenzen

Warum hat mein neues 5G-Handy manchmal langsamere Geschwindigkeiten als 4G?

5G nutzt je nach Standort unterschiedliche Frequenzbereiche: Während mmWave (26 GHz) extrem schnell ist, bietet Low-Band 5G (700 MHz) nur geringfügig höhere Geschwindigkeiten als LTE, dafür aber bessere Reichweite.

Kann ich ein US-Handy in Deutschland nutzen?

Das hängt von den verbauten Modem-Bändern ab. Viele amerikanische Modelle fehlen europäische Bänder wie B20 (800 MHz), was zu Empfangsproblemen führen kann. Vor Kauf immer Frequenzlisten vergleichen!

Wieso zeigt mein Handy manchmal „5G“, obwohl die Geschwindigkeit enttäuscht?

Netzbetreiber nutzen oft dynamisches Spectrum Sharing – Ihr Gerät verbindet sich zwar mit 5G-Technologie, teilt sich aber Frequenzressourcen mit LTE-Nutzern. Echte 5G-Geschwindigkeiten erleben Sie nur in reinen 5G-Kernbereichen.